鲁迅的晚年经历了抗日战争的前五年(1931年—1936年)。近日,鲁迅文化基金会首席专家刘国胜为我们讲述了鲁迅在抗战期间为挽救民族危亡呼号抗争的故事。

鲁迅文化基金会首席专家刘国胜

鲁迅文化基金会首席专家刘国胜

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,讲鲁迅与抗日战争,具有特别重要的意义。鲁迅经历了抗日战争的前五年,他以笔为武器,坚定不移地投入反抗强敌侵略的斗争,为民族独立和解放事业贡献出了自己全部的力量和智慧。

鲁迅把启蒙与抗战紧紧结合起来,在抗战中启蒙,通过启蒙促进抗战。抗日战争是中华民族的伟大觉醒,这种觉醒是与鲁迅所做的启蒙工作分不开的。

『不做“双重奴隶”』

1931年九一八事变发生后没几天,鲁迅就与冯雪峰一起创办了《十字街头》杂志,为抗战服务。该刊出了3期就被当局查禁。鲁迅在3期杂志上发表了10篇文章,表示了与侵略者势不两立的严正立场。

抗战期间,鲁迅写的与抗战直接相关的作品超过100篇。他的过人之处在于,始终能够保持难得的清醒,围绕“立人”——提高中国人的地位和素质,与以主奴文化为主要特征的侵略者的法西斯文化和本国的封建专制残余文化作斗争,发展了“五四”以来形成的中国现代新文化,为抗战的胜利提供了无以替代的思想支撑。

抗战一开始,鲁迅就有针对性地提出了不做“双重奴隶”的思想。他指出:“用笔和舌,将沦为异族的奴隶之苦告诉大家,自然是不错的,但要十分小心,不可使大家得着这样的结论:‘那么,到底还不如我们似的做自己人的奴隶好’。”中国人民既要反帝又要反封建,才能使自己彻底摆脱奴隶的地位。

鲁迅具有无可置疑的爱国主义立场,他以犀利的目光批判后来附逆投敌的汪精卫。1940年3月汪精卫叛国时鲁迅已逝世,但任何人的变化都不是突然发生的,汪一开始便被恐日情绪所围困,被日本帝国主义的淫威压倒。1933年4月至7月,鲁迅接连写了3篇批汪杂文,把汪比作妓院里的老鸨:“娼妓说她自己落在火坑里,还是想人家去救她出来,而老鸨是准备把一切人都拖进火坑的。”

鲁迅曾提醒周作人不要当汉奸。1936年,北平文化界人士发表了救国宣言。鲁迅注意到,失和多年、久断联系的周作人没有在宣言上签名。鲁迅临终前几天,对周建人谈了他对这件事的看法。周建人在给周作人的信中转告道:“(大哥)说到有关救国宣言这一类的事情,谓连钱玄同、顾颉刚一般人都具名,而找不到你的名字,他的意见,以为遇到此等重大题目时,亦不可过于退后。”这是兄长对胞弟语重心长的忠告。遗憾的是周作人竟置若罔闻,最终当了汉奸,堕为民族败类。

山阴路上的鲁迅故居。 (资料照片)

山阴路上的鲁迅故居。 (资料照片)

『“遇战事,终日在枪炮声中”』

鲁迅亲历了日本侵略者进攻上海的一·二八事变。

1932年1月28日事变发生当天,他在日记中写道:“下午附近颇纷扰。”次日写道:“遇战事,终日在枪炮声中。”30日,鲁迅全家和周建人全家避居内山书店,“十人一室,席地而卧”。后又避居英租界。战火中,鲁迅的寓所被击中,后又遭盗窃。鲁迅在给许寿裳的信中说:“此次事变,殊出意料之外,以致突陷火线中,血刃塞途,飞丸入室,真有命在旦夕之概。”“殊出意料之外”,是因日寇搞突然袭击。“命在旦夕”,足见危急程度之严重。

一·二八事变使鲁迅和全国民众一起经受着国土沦丧、山河破碎的屈辱。1932年1月,鲁迅回忆道,自己好不容易得到的苏联艺术家的木刻版画,交给商务印书馆制了版,即将开印,“不料战事就开始了,我在楼上远远地眼看着这印刷所和我的锌板都烧成了灰烬……在我,是觉得比失了生命还可惜的”。

1933年,鲁迅写了一篇题为《“抄靶子”》的杂文,其中写道:“假如你常在租界的路上走,有时总会遇见几个穿制服的同胞和一位异胞(也往往没有这一位),用手枪指住你,搜查全身和所拿的物件。倘是白种,是不会指住的;黄种呢,如果被指的说是日本人,就放下手枪,请他走过去;独有文明最古的黄帝子孙,可就‘则不得免焉’了。这在香港,叫作‘搜身’,倒也还不算很失了体统,然而上海则竟谓之‘抄靶子’。”何为“抄靶子”?鲁迅指出:“抄者,搜也,靶子是该用枪打的东西,我从前年九月以来,才知道这名目的的确。四万万靶子,都排在文明最古的地方。”日本帝国主义的狼子野心何止在中国东三省、华北和上海?而是全中国。这是对日寇行将发动全面侵华战争的敏锐预测及由此引发的极端愤慨。鲁迅告诫全国同胞,每个中国人都不要对日寇亡我之心抱丝毫幻想。

鲁迅是在世界反法西斯战争的大格局中来看中国抗战的。1933年9月,希特勒肆意散布法西斯理论,鲁迅指出:“新进的世界闻人说:‘原人时代就有威权,例如人对动物,一定强迫它们服从人的意志,而使它们抛弃自由生活,不必征求动物的同意。’”法西斯公然把人当动物,暴露了他们自己的灭绝人性。鲁迅指出,同为法西斯,“日本独霸东亚,中国人受殃更毒”。后来发生的南京大屠杀,充分证明了这一点。

怎么才能战胜不可一世的日本侵略者呢?鲁迅指出:“鉴于前车,此后的第一要图在充足实力。”空喊杀敌口号以鼓舞“民气”无益,真正重要的是增强“民力”——国民的实力。大而弱的中国面对小而强的日本,抗战的艰巨性和持久性不言而喻,但鲁迅认为不必悲观,他较早就对抗日战争的前景作了预测。1933年10月,他分析中国的现状和未来趋势时说:“我们似乎依然是‘睡狮’……但倘说,二十世纪的舞台上没有我们的份,是不合理的。”抗战必胜,中华民族伟大复兴终将实现。

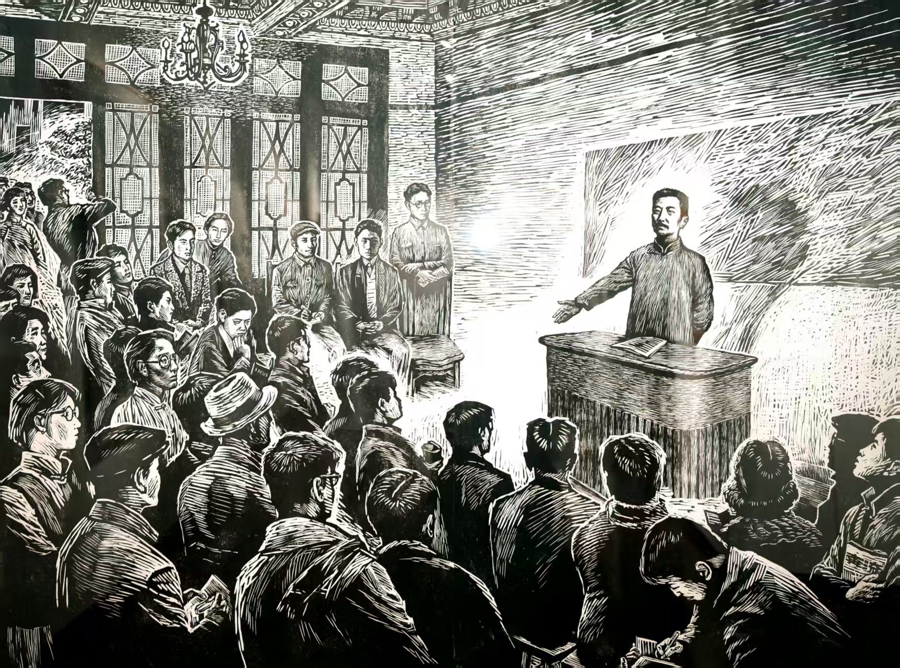

邵黎阳创作的黑白木刻作品《“我们应当造出大群的新战士”——鲁迅在“左联”成立大会上的讲话》。 (李茂君 翻拍)

邵黎阳创作的黑白木刻作品《“我们应当造出大群的新战士”——鲁迅在“左联”成立大会上的讲话》。 (李茂君 翻拍)

『“怎样的党国,怎样的‘友邦’”』

九一八事变后,从全国范围看,当时起主导作用的是国民党政府实行的“不抵抗”政策。外交上相当软弱,一方面对日妥协,另一方面寄希望于国际联盟进行调停。内政上则搞“攘外必先安内”,加紧对共产党领导的革命根据地进行经济封锁和军事围剿,打压革命和进步文化,制造白色恐怖。鲁迅对国民党的内外政策和所谓“友邦”国家的对华态度,持续进行了严厉批评。

1931年12月17日,来自全国各地的30000多名学生在南京联合举行大示威,要求政府抵抗日寇侵略,却遭军警逮捕和枪杀。国民党政府给学生加上“捣毁机关、阻断交通、社会秩序悉被破坏”的罪名,并说“友邦人士,莫名惊诧,长此以往,国将不国”。鲁迅当即写下《“友邦惊诧”论》,指出:“怎样的党国,怎样的‘友邦’。‘友邦’要我们人民身受宰割,寂然无声,略有‘越轨’,便加屠戮;党国是要我们遵从这‘友邦人士’的希望,否则,他就要‘通电各地军政当局’,‘即予紧急处置,不得于事后借口无法劝阻,敷衍塞责’了!”鲁迅的文章,给国人以警醒、启迪。他所期冀的,是中华民族的觉醒、奋起和全民抗战新时期的到来。

针对文坛遭受的白色恐怖,鲁迅在给友人的信中有诸多披露。1932年8月15日,他在给台静农的信中指出:“文禁如毛,缇骑遍地,则今昔不异,久见而惯,故旅舍或人家被捕去一少年,已不如捕去一鸡之耸人耳目矣。”“缇骑”本指明朝建立的从事侦查、逮捕和审问等活动的锦衣卫属下人员,这里指国民党特务。鲁迅以“横眉冷对千夫指”的硬骨头精神,与迫害共产党人和进步人士、摧残先进文化的现象作斗争。1933年6月25日,他在给山本初枝的信中说“近来中国式的法西斯开始流行了。朋友中已有一人失踪,一人遭暗杀。此外,可能还有很多人要被暗杀,但不管怎么说,我还活着。只要我还活着,就要拿起笔,去回敬他们的手枪”,充分显示了鲁迅作为“精神界战士”的勇气。

位于溧阳路1367号二楼的鲁迅存书室数字会客厅。 (蒋迪雯摄)

位于溧阳路1367号二楼的鲁迅存书室数字会客厅。 (蒋迪雯摄)

『“这就是中国的脊梁”』

1934年5月30日,鲁迅写了《戌年初夏偶作》诗一首:“万家墨面没蒿莱,敢有歌吟动地哀。心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。”意思是说,在原本沉默的中华大地上,听到了人民惊雷般奋起的反抗侵略和封建专制的吼声。

1934年9月,九一八事变三周年之际,针对弥漫于社会的消极悲观情绪,鲁迅写了著名的《中国人失掉自信力了吗》。他写道:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”联系现实,鲁迅指出:“这一类的人们,就是现在也何尝少呢?他们有确信,不自欺;他们在前赴后继的战斗,不过一面总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道罢了。说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑。”

中国共产党人就是“中国脊梁”的重要组成和杰出代表。鲁迅很早就与共产党人有接触。与鲁迅关系最密切、相知最深的莫过于瞿秋白。中国共产党早期领导人瞿秋白在上海工作期间,与鲁迅交往密切。1932年,他曾4次到鲁迅家避难,总计3个月左右,与鲁迅有过多次朝夕相处的聚谈。其间,瞿秋白执笔和鲁迅共同创作了12篇杂文,由鲁迅署上自己常用的笔名寄到报刊发表,并同自己的文章一起编入杂文集。得鲁迅如此信任者,瞿秋白是唯一的。

抗战时期,鲁迅还与一些进步的文化名人和社会贤达交往,相互帮助和支持,并肩战斗。交往较多的文化名人有茅盾、陈望道、郁达夫、郑振铎、林语堂、曹聚仁、巴金、丁玲等。与社会贤达的交往,最重要的有宋庆龄和蔡元培。

1936年8月,鲁迅说:“中国目前革命的政党向全国人民所提出的抗日统一战线的政策,我是看见的,我是拥护的,我无条件地加入这战线,那理由就因为我不但是一个作家,而且是一个中国人。”“这战线”就是中国共产党提出的抗日民族统一战线。

『“迎合和媚悦,是不会于大众有益的”』

启蒙与救亡,是抗日战争中的重大主题。在鲁迅那里,救亡从未压倒启蒙。鲁迅的深刻之处在于,一开始便意识到,只有民众在思想上觉醒了,都成为具有现代意识和能力的人,中华民族才能真正在世界上占有一席之地。救亡最紧迫的固然是增强实力,但从根本上说,还是要通过思想革命或者说启蒙来提高国民素质。

1931年10月,鲁迅写了《沉滓的泛起》。他说:“日本占据了东三省以后的在上海一带的表示,报章上叫作‘国难声中’。在这‘国难声中’,恰如用棍子搅了一下停滞多年的池塘,各种古的沉滓,新的沉滓,就都翻着筋斗漂上来,在水面上转一个身,来趁势显示自己的存在了。”“国难声中”,有人打着抗战招牌来发毫无价值的空泛议论,或者以爱国的名义贩卖主奴文化,有的则把大众化理解为庸俗化。为此,鲁迅提出了一个十分重要的观点:“若文艺设法俯就,就很容易流为迎合大众,媚悦大众。迎合和媚悦,是不会于大众有益的。”作家应该用真善美的作品启发大众,陶冶他们的情操,提高他们的素质——这就是启蒙。

抗战背景下,鲁迅对国民性弊端的批判集中在把做正事——尤其是像抗战这样关乎民族和国家生死存亡的正事当成做戏。九一八事变后,马占山率东北爱国官兵不畏强暴,在江桥打响了中国人民抵抗日本侵略的第一仗,得到了全国各阶层爱国民众的热烈支持。上海的一些爱国青年也组织了“青年援马团”,要求参加东北抗日军队对日作战。但是,由于缺少坚定的意志和切实的办法,这个团体不久即涣散。鲁迅称之为“中国式的‘堂·吉诃德’”,他分析道:“不是兵,他们偏要上战场;政府要诉诸国联,他们偏要自己动手;政府不准去,他们偏要去;中国现在总算有一点铁路了,他们偏要一步一步的走过去;北方是冷的,他们偏只穿夹袄;打仗的时候,兵器是顶要紧的,他们偏只看重精神。这一切等等,确是十分‘堂·吉诃德’的了。”在鲁迅看来,“青年援马团”虽然组建时未必不是出于真心,但行动起来却有点做戏的成分了。

重温鲁迅,或许有人认为,鲁迅当时批判社会、针砭时弊的作品今天已失去现实意义。但在我看来并非如此。

1949年3月,毛泽东在七届二中全会的报告中指出:“夺取全国胜利,这只是万里长征走完了第一步。”“中国的革命是伟大的,但革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。”当下,与80年前相比,我们国家的国力已显著增强,中华民族伟大复兴的伟业仍待我们携手共创,启蒙与救亡仍是具有现实意义的课题。

习近平总书记指出:“现代化的本质是人的现代化。”鲁迅“立人”思想的现代性特质,使之具有超越时空的不朽价值,成为中国人实现自身现代化的宝贵的思想资源。今天,让我们每个人都来好好读一读鲁迅。

红腾网提示:文章来自网络,不代表本站观点。